Gemeinsam für starke Frauen – gemeinsam für eine bessere Welt

Jahresbericht 2019

Editorial

Wenn die Welt Kopf steht

Als das Jahr 2019 zu Ende ging, herrschte bei Fastenopfer eine gewisse Freude. Dank vielen Spenden und sparsamem Wirtschaften, gelang uns ein Abschluss mit einer schwarzen Null. Sorgfältig hatten wir unsere Strategie zur Halbzeit evaluiert und unsere Wirksamkeit in den Projekten und Programmen im Süden weiter gesteigert. Grossartige politische Aktionen hatten Druck aufgebaut für mehr Menschenrechtsschutz und Konzernverantwortung, für mehr Klimagerechtigkeit und eine nachhaltige Ernährungssicherheit.

Doch dann stellte ein Virus alles auf den Kopf. Monatelang hatte unser Team die Ökumenische Kampagne vorbereitet. Aus Sicherheitsgründen mussten jedoch Hunderte Veranstaltungen abgesagt werden. Unsere Projektpartner/innen mussten ihre Vorträge in der Schweiz annullieren. Die Schweiz galt in vielen Entwicklungsländern als zu gefährlich – eine neue Erfahrung auch für uns.

Für ein paar Tage waren alle Wahrheiten von 2019 verflogen. Das ausgeglichene Budget, die vielen Pläne und Strategien erschienen null und nichtig.

Doch nun zeigt sich, dass uns die Arbeit von 2019 in der heutigen Situation enorm hilft: Eine gute Strategie und ein Team zu haben, das Verantwortung übernimmt, agil ist, innovativ und gut organisiert, kann auch einer Corona-Krise die Stirn bieten. In nur drei Tagen war Fastenopfer auf Homeoffice umgestellt. Nach einer Woche hatten alle Koordinator/innen in den Partnerländern relevante Informationen. Nach zwei Wochen war eine Zusammenarbeit mit allen Projektpartner/innen digital und telefonisch auf die Beine gestellt.

Pfarreien, Spender/innen und weitere Zielgruppen zeigen sich in der Krise solidarisch. Viele Menschen fragen: Wie kann ich helfen, damit die zwei Millionen Menschen, die Fastenopfer in armen Regionen erreicht, nicht im Stich gelassen werden?

Für diese gute Zusammenarbeit und Unterstützung danke ich Ihnen.

Herzlichst

Ihr

Bernd Nilles

Projekte von Fastenopfer

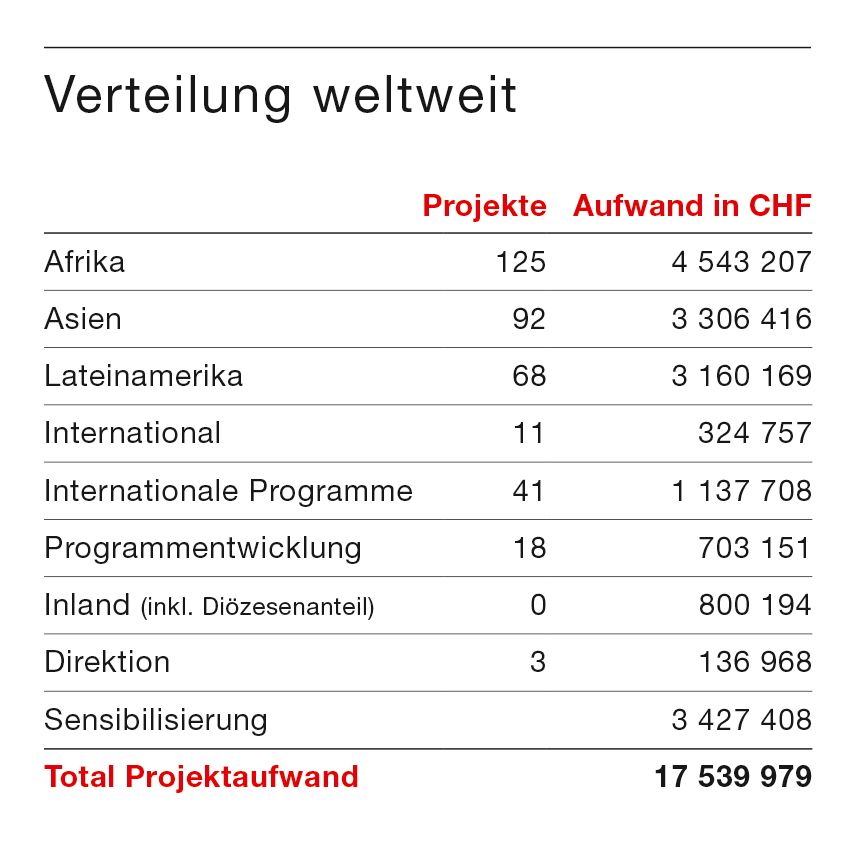

Verteilbericht 2019

Gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen unterstützt Fastenopfer von Armut betroffene Menschen im globalen Süden. Armut hat viele Gesichter und zeigt sich auf verschiedenen Ebenen. Armutsbetroffene sind oft in ungerechten Strukturen gefangen und meist vom politischen, kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Armut ist mehr als ökonomischer Mangel: Armut entsteht aus verschiedensten Formen von fehlenden oder verhinderten Chancen und führt oft zu Diskriminierung und Ausgrenzung. In 14 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ermutigt und unterstützt Fastenopfer Menschen in ihrer Eigeninitiative. In den 14 Landesprogrammen und 3 internationalen Programmen werden über 620‘000 Menschen direkt erreicht. Indirekt sind es 2,7 Millionen, deren Lebensbedingungen und Menschenrechtssituation verbessert werden konnten.

In der Schweiz setzt sich Fastenopfer mit seinen internationalen Programmen auch auf Gesetzesebene ein, um Verbesserungen für die Menschen im globalen Süden zu erreichen. Dazu gehörte 2019 erneut das Engagement für die auf Parlamentsebene noch immer hängige Konzernverantwortungsinitiative, die verbindliche Regeln für Konzerne zum Schutz von Mensch und Umwelt fordert – Regeln, welche auch bei Tätigkeiten im Ausland eingehalten werden müssen. Während der «Schweizer Klimawochen», die kurz vor den Parlamentswahlen durchgeführt wurden, war Fastenopfer massgeblich an der Organisation und Durchführung der Abdankungsfeier für den Pizolgletscher verantwortlich. Dort sprach unter anderem Khonemany Inoukham, Fastenopfer-Koordinatorin in Laos, über die Auswirkungen der Klimaerwärmung in ihrem Heimatland.

Im Vorfeld der Amazonas-Synode, welche im Oktober in Rom stattfand, weilten auf Einladung von Fastenopfer die indigenen Vertreterinnen Ernestina Macuxi und Luis Ventura von unserer Partnerorganisation CIMI in der Schweiz und erzählten aufs Eindrücklichste über Vertreibung, Diskriminierung und die Zerstörung der Lebensgrundlagen durch die brasilianische Regierung. An der Synode nahmen auch mehrere Vertreter/innen von Fastenopfer teil.

Nicht nur in den Projektländern ist eine enge Zusammenarbeit mit den lokalen Partnerorganisationen selbstverständlich. Auch national arbeiten wir ebenso wie international in Bündnissen und haben 2019 in der Schweiz zusammen mit fünf weiteren Hilfswerken die neue Allianz SuFoSEC (Sustainable Food Systems and Empowered Communities) gegründet – mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit der Lebensgrundlagen, der Ernährungssicherheit und der Selbstorganisation lokaler Gemeinschaften vor dem Hintergrund der Agenda 2030 zu stärken. Hierbei arbeiten wir auch eng mit dem Bund (EDA/DEZA) zusammen.

Lateinamerika

Kolumbien

Mit dem Nationalen Entwicklungsplan verfolgt die Regierung ein neoliberales Wirtschaftsmodell. Derweil geht die Umsetzung des Friedensabkommens mit den FARC nur langsam voran; bereits gibt es ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer, die erneut aufrüsten.

2019 belief sich die durchschnittliche Arbeitslosigkeit auf 10,2 Prozent, wobei sie bei Frauen mit 13 Prozent und bei jungen Erwachsenen mit 18,1 Prozent höher war als im letzten Jahr.

Die Gewalt gegen Frauen hat zugenommen, 80 Prozent der Täter gehen jedoch straflos aus.

Die Armutsquote lag bei 27 Prozent.

Im letzten Jahr haben 1495 Männer und 1757 Frauen ihre Kenntnisse über nachhaltige Landwirtschaftspraktiken weiter vertieft und wenden diese nun an. 911 Familien produzieren ausreichend gesunde Nahrung und zusätzlich einen Überschuss für den Tausch und den Markt. Rund 140 Hektaren werden heute mit agrarökologischen Methoden bewirtschaftet. Zudem gibt es bereits 41 autonom funktionierende Spargruppen. Link zum Landesprogramm Kolumbien

Brasilien

Das erste Jahr der Regierung von Jair Bolsonaro mit deutlich autoritären Zügen hat zu einer Verarmung der politischen Debattenkultur geführt. Die Partizipationsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft wurden stark reduziert, und kritische soziale Organisationen werden als antinational diffamiert. Brasilien hat nach wie vor eine der ungleichsten Einkommensverteilungen weltweit.

Mit dem Wert von 35 auf dem Korruptionswahrnehmungsindex ist das Land einen Rang nach unten auf Platz 106 gerutscht.

Das Landesprogramm hat 2019 direkt mit 16'121 Menschen (8867 Frauen und 7254 Männern) zusammengearbeitet. 4538 Personen nahmen im Jahr 2019 neu an den Aktivitäten der Partnerorganisationen teil. Im Zentrum dieser Aktivitäten stehen die Stärkung der Organisation und die Ausbildung von Führungspersonen aus Basisgemeinden. Die Fortschritte im Kernthema «Recht auf Nahrung» sind 2019 aufgrund der neuen Regierung Bolsonaro und ihrem Kreuzzug gegen die Rechte der Armen und der gesellschaftlichen Minderheiten deutlich eingebrochen. Die Amazonassynode hat gezeigt, dass Glaube und Spiritualität wichtige Ressourcen für die Umsetzung des Landesprogramms sind.

Guatemala

Präsident Jimmy Morales hat die Cicig (Comision International contra la Impunidad Guatemala), die in der Korruptionsbekämpfung einige Erfolge vorweisen konnte, definitiv aus dem Land geworfen. Dies kann als klares Zeichen dafür gedeutet werden, dass sich die Mächtigen des Landes ihre illegalen Geschäfte und Bereicherungen nicht von internationalen Organisationen oder UN-Organen streitig machen lassen wollen. Die Einkommen und Vermögen sind nach wie vor sehr ungleich verteilt. Noch immer leben ca. 60 Prozent der Bevölkerung in grosser Armut.

Der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar. Neben lang anhaltender Trockenheit gibt es vermehrt Starkregenfälle. Mit dem Programmschwerpunkt Recht auf Nahrung konnten total 6381 Frauen und 6703 Männer direkt erreicht sowie 72 Netzwerke und 75 Gemeinschaften unterstützt werden. Indirekt wurden 76’288 Männer und 73’296 Frauen erreicht. 1490 Familien haben ihre Parzellen diversifiziert und bauen ihre Nahrungsmittel mit agrarökologischen Methoden an. Mit dem diversifizierten Anbau können Ernteausfälle reduziert und kann eine vielfältigere Ernährung gefördert werden. 1301 Familien konnten so mindestens zweimal pro Tag eine Mahlzeit mit selbst angebauten Nahrungsmitteln zubereiten.

Die Bewässerung der Felder ist aufgrund des Klimawandels immer wichtiger. Neu haben weitere 75 Gemeinschaften einen verbesserten Zugang zu Wasser für sich geschaffen.

Haiti

Bereits 2018 kam es wegen Korruptionsvorwürfen und einer geplanten Erhöhung der Treibstoffpreise zu Demonstrationen. Inzwischen gilt es als erwiesen, dass der aktuell amtierende Präsident Jovenel Moïse sowie weitere Personen aus Regierungskreisen in die Veruntreuung der Petrocaribe-Gelder involviert waren. Im Korruptionswahrnehmungsindex ist Haiti 2019 entsprechend um sechs Ränge auf Position 168 von insgesamt 180 Positionen zurückgefallen.

Die Demonstrationen und Barrikaden weiteten sich schon in der ersten Hälfte 2019 aus, sodass weite Teile des Landes über mehrere Tage bis Wochen blockiert waren. In der zweiten Jahreshälfte wurden die Blockaden über lange Zeit zum Normalfall und das Reisen innerhalb der Hauptstadt sowie in vielen Teilen des Landes dadurch unmöglich. Die meisten Schulen blieben geschlossen, der informelle öffentliche Transport stand still, und ein grosser Teil der Einwohnerinnen und Einwohner konnte den gewohnten Tätigkeiten nicht nachgehen.

Die Projekte im Bereich Landwirtschaft werden durch die Krise noch wichtiger, da sie der ländlichen Bevölkerung ermöglichen, ihren Nahrungsmittelbedarf besser zu decken. Die Ziele in Bezug auf die Spargruppen wurden grösstenteils erreicht oder übertroffen. Weniger Menschen als geplant konnten in agrarökologischen Praktiken ausgebildet werden. Link zum Landesprogramm Haiti

Schweiz

Die in England entwickelte Methode der «KlimaGespräche» hatte Fastenopfer in Zusammenarbeit mit Brot für alle zuerst in der Romandie eingeführt, seit 2019 haben sich auch an verschiedenen Orten der Deutschschweiz Gruppen zusammengeschlossen. Bei den KlimaGesprächen handelt es sich um eine Methode, die uns allen hilft, einen CO2-effizienteren Lebensstil zu entwickeln und den ökologischen Fussabdruck zu verringern.

Asien

Indien

Der politische Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft ist stark eingeschränkt. Gemäss dem Democracy Index der Economist Intelligence Unit ist die weltgrösste Demokratie innert einem Jahr um 10 Plätze auf Platz 51 abgerutscht. Grund dafür war in erster Linie die Erosion der staatsbürgerlichen Rechte.

Für die Zielbevölkerung des Landesprogrammes bringt die agrarökologische Subsistenzlandwirtschaft mit indigenem Saatgut eine überdurchschnittliche Verbesserung ihrer Ernährungssicherheit und -souveränität. Darin liegt auch Potenzial für eine Schadensminderung des auch in Indien spürbaren Klimawandels und für die Anpassung an ihn.

Die 22 Partnerorganisationen erreichten 2019 neu 5573 Frauen und 6624 Männer. 73 Frauenorganisationen und 49 Männerorganisationen haben sich im Berichtsjahr neu gebildet. 1992 Familien hatten 2019 neu Zugang zu Land (entweder in Besitz genommen, konsolidiert oder juristisch abgesichert). Die Zahl der Familien, die agrarökologische Subsistenzlandwirtschaft betreiben, ist um 4638 gestiegen. Aufgrund der landwirtschaftlichen Beratungen, aber auch wegen der erhöhten Legitimität, die die landwirtschaftliche Bewirtschaftung dem Anspruch auf juristische Absicherung von Land verleiht, haben sich der allgemeine Lebensstandard und die Nahrungssicherheit und -souveränität der Zielbevölkerung tendenziell erhöht.

Nepal

Der ungeplante, rapide fortschreitende Ausbau des Strassennetzes verbessert zwar die Erreichbarkeit. Bodenzerstörung und Erdrutsche nehmen aber exponentiell zu, und unerwünschte Einflüsse wie chemische Dünger oder ungesunde Ernährung finden nun auch den Weg ins abgelegenste Dorf. Aufgrund eines Konfliktes mit Indien wegen der gesundheitlichen Folgen der Pestizidverseuchung ist die öffentliche Wahrnehmung dieses Themas gewachsen.

Gemäss den Indikatoren erreicht das Landesprogramm beim Thema Recht auf Nahrung die gesetzten Ziele. Da im letzten Jahr der Ausstieg aus einem der laufenden Projekte erfolgte, blieb die Anzahl der neu angepflanzten Küchengärten etwas unter den gesetzten Erwartungen, dafür wurde das Ziel, neue Bäume anzupflanzen, um ganze 30'000 – das sind 60 Prozent mehr als geplant – bei weitem übertroffen.

Laos

Die Politik der Landkonzessionen, insbesondere der Konzessionen an China und Vietnam, bringt eine ganze Reihe von negativen Konsequenzen für die Landbevölkerung mit sich. Das verpachtete Land wird intensiv mit Pestiziden behandelt, was zu einer erhöhten Verschmutzung von Flüssen und Böden führt. Die natürlichen Ressourcen, vor allem der Wald, sind rechtlich nicht geschützt. Zudem hatte der Klimawandel im vergangenen Jahr massive Auswirkungen: Dürre und Überschwemmungen haben den agrarökologischen Gemüseanbau verzögert oder verhindert. Besonders Kinder und Frauen leiden an chronischer Mangelernährung.

Insgesamt konnten mit den Projektaktivitäten 24'413 Personen – darunter etwas mehr Frauen als Männer – erreicht werden. Der Frauenanteil ist gegenüber 36 Prozent im Vorjahr auf 50 Prozent gestiegen.

Die Klimaerwärmung hat auch zahlreiche Tierkrankheiten ausgelöst, die den Viehbestand dezimiert haben. Das Bewusstsein um die Wichtigkeit der Ressourcen in den Wäldern ist erfreulicherweise gestiegen: Es konnten 74 Managementpläne für den Schutz der natürlichen Ressourcen implementiert werden (Wald, Gebiete für Fischzucht etc.),31 davon sind neu. Die Zahlen deuten darauf hin, dass das kollektive Engagement und die Partizipation zunehmen.

Philippinen

Seit Beginn der Arbeit haben sich rund 14’200 Personen einen gesicherten Zugang zu natürlichen Ressourcen erschaffen. Auf rund 1243 Hektaren Land wird heute agrarökologische und klimaresistente Landwirtschaft betrieben, wodurch sich die Bodenqualität deutlich verbessert hat. Gegen 130 Hektaren des Küsten- und Meeresgebietes werden mittlerweile schonend genutzt. Rund 800 Familien haben ihr Einkommen durch den Verkauf und die Weiterverarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten gesteigert. Link zum Landesprogramm

Afrika

Burkina Faso

Die wirtschaftliche Bedeutung des Goldabbaus ist nach wie vor sehr gross. Partnerorganisationen, die in unmittelbarer Nähe von Minen arbeiten, beobachten einen wahren Exodus der jungen Bevölkerung weg von der Landwirtschaft, hin zum Goldabbau. Deshalb verfolgen sie mit ihrer Projektarbeit zwei Pisten: Agrarökologie und Ernährungssicherheit einerseits und Sensibilisierungsarbeit zur Problematik beim Goldabbau andererseits.

Ende 2019 belief sich die Zahl der Flüchtlinge auf 600’000 Personen, die Hälfte davon sind Frauen. Die Flucht im eigenen Land ist eine der am schnellsten wachsenden Krisen.

Im Programm für den Bereich Agrarökologie wenden 66 Prozent der Ausbildungsteilnehmenden die erlernten Techniken erfolgreich an. Rund 2677 Haushalte, darunter 2598 Frauen, haben durch die Ausbildung neue Einkommensmöglichkeiten entdeckt, beispielsweise durch die Herstellung und den Verkauf von Sheabutter und Seifen. Das verbessert ihr Einkommen und eröffnet ihnen den Zugang zu Nahrungsmitteln, vor allem auch während der Knappheitsperiode.

Auch die Solidaritätsgruppen sind zunehmend erfolgreich. Ende 2019 waren schätzungsweise 3.300 Personen, davon 93 Prozent Frauen, Mitglied einer Kalebasse. Insgesamt konnten die Gruppen 9’093 CHF sparen und 362 CHF als zinslose Darlehen vergeben.

Kenia

Laut Oxfam besitzen weniger als 0,1 Prozent der Bevölkerung mehr als die restlichen 99,9 Prozent. Der Gini-Koeffizient liegt bei 40,8 (0 bedeutet Gleichheit). Der Welthungerindex verschlechterte sich ein drittes Jahr in Folge (2019 bei 25,2), ebenso der Index menschlicher Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (Platz 147 von 189 beobachteten Staaten, 2018 war es noch Platz 130 von 189).

Mit dem Landesprogramm konnten über 11’050 Personen direkt erreicht werden, davon 6394 Frauen und 4656 Männer. Von den 189 Solidaritätsgruppen (SG) treffen sich bei 92 Prozent der Gruppen die Mitglieder regelmässig und arbeiten erfolgreich. 76 SG begannen damit, eigene Ersparnisse anzulegen, um sich für Grundbedürfnisse und in Notfällen Darlehen zu geben. 65 SG sparen Geld, 11 sparen Nahrungsmittel, die sie dann in schlechten Zeiten an Mitglieder ausgegeben beziehungsweise verkaufen, um den Erlös in die Sparkasse einzuzahlen. 14 SG haben bereits begonnen, Kredite zu vergeben.

Madagaskar

Mit einem Wert von 41,5 ist der Welthungerindex von Madagaskar wieder fast auf dem Stand von 2000 (43.2) angelangt, nachdem er dazwischen auf 36,2 gesunken war. Das bedeutet: das Land liegt an 114. Stelle von insgesamt 117 Ländern – mehr Hunger gibt es nur im Jemen, in der Zentralafrikanischen Republik und im Tschad.

Der Klimawandel verschärft sich weiter – es kam 2018/19 sowohl zu schwachen und späten Regenzeiten im Westen als auch zu Überschwemmungen an der Ostküste.

Die sieben Organisationen, welche mit dem Spargruppen-Ansatz Tsinjo Aina arbeiten, haben insgesamt 10’407 Spargruppen mit total 160’189 Personen begleitet, davon sind fast 52 Prozent Frauen. 77'233 Mitglieder waren Ende 2019 entschuldet.

Die Zahl der Netzwerke stieg um 156 auf insgesamt 3148 an. 2620 von ihnen haben eine Aktivität in den Bereichen Bodenrecht, Wasser, Landwirtschaft oder Umweltschutz durchgeführt, davon 1552 in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Die Elemente Agrarökologie und Ernährung werden von der Zielbevölkerung sehr geschätzt und bringen spürbar eine neue Dynamik in die Netzwerke.

DR Kongo

Seit Januar 2019 ist mit Félix Tshisekedi ein neuer Präsident im Amt. Bei den Wahlen spielte die Kirche eine wichtige Rolle. Zwar kam es zu Unregelmässigkeiten bei der Stimmabgabe und der Auszählung, aber zumindest waren wenig Gewalt und keine Todesopfer zu beklagen. Die Besetzung der Ministerposten erfolgte jedoch erst im August.

Der Export von Bodenschätzen hat erneut zugenommen.

Die Projekte haben zu einer Verbesserung der Quantität und Qualität der Ernährung geführt. Verringert hat sich die Zahl der Menschen, die in der Zeit der Knappheit («Soudure») gezwungen waren, Blätter oder Wurzeln zu essen.

Darüber hinaus hat es die Mitgliedschaft in Solidaritätsgruppen 3726 Männern und 3898 Frauen ermöglicht, mehr diversifizierte Nahrungsmittel zu produzieren, also beispielsweise verschiedenerlei Gemüse oder Fischteiche anzulegen. Sechs Partnerorganisationen verfügen seit Ende 2019 über eigene Saatgutzentren. Die in fast 448 Gruppen eingerichteten Solidaritätsfonds haben es 2845 Männern und 3711 Frauen ermöglicht, ihre Gesundheits- oder Bildungskosten auch während der Soudure zu finanzieren.

Senegal

Präsident Macky Sall wurde im Februar erwartungsgemäss wiedergewählt. Die Wahl war nicht unumstritten, besonders da die Opposition mit Korruptionsanklagen von der Wahl ferngehalten wurde. Die Wahl ging trotzdem friedlich vonstatten.

Die Regenzeit fiel an den meisten Orten sehr unergiebig aus. Die Ernteausfälle sind gross und die Weidepflanzen im Sahel kaum gewachsen, weshalb für 2020 eine ausgeprägte Knappheitsperiode erwartet wird.

Der Ansatz der Kalebassen ist sehr erfolgreich, die Zahlen explodieren förmlich. Das Gesamtguthaben aller Kalebassen ist noch einmal um über 40 Prozent gewachsen, von ca. 290‘000‘000 auf 410’000’000 FCFA (664’500 Franken). Dieser Zuwachs ist erfreulich, weckt aber Begehrlichkeiten von verschiedenen Seiten (Politik, Finanzinstitute, Moscheen). Die Netzwerkbildung und die Gründung des nationalen Kalebassennetzwerks stärken die einzelnen Kalebassen und sollen sie vor äusseren Einflussnahmen schützen. Die Rolle der Frauen verändert sich durch die Kalebassen: Sie erhalten neue wirtschaftliche und soziokulturelle Möglichkeiten und Anerkennung.

Das Landesprogramm arbeitet inzwischen mit verschiedenen politischen/behördlichen Strukturen zusammen. Auf nationaler Ebene ist das unter anderem das «Ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire». Durch gezielte Interventionen konnten die Behörden zudem dazu bewegt werden, in 23 Dörfern eine neue Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Dazu gehören Schulzimmer, Gesundheitsversicherung, Strassen, Stromversorgung, dauerhaft eingerichtete Märkte und Wasserversorgung.

Südafrika

Die Wahlen im Mai verliefen friedlich. Die Regierungspartei ANC (African National Congress) hat mit 57,5 Prozent Anteil an Wählerinnen und Wähler das bisher schlechteste Ergebnis erzielt – ein klares Indiz für den fortschreitenden Vertrauensverlust in der Bevölkerung.

Der Gesetzesentwurf zur Landenteignung ohne Kompensation sieht eine Verfassungsänderung vor. Betroffen davon wären wohl vor allem Weisse. Während diese sich dagegen wehren, befürworten zivilgesellschaftliche Organisationen das Gesetz, darunter auch einige Fastenopfer-Partnerorganisationen.

Gemäss IWF verfügen 20 Prozent der Bevölkerung über 68 Prozent des Einkommens. Armut, Arbeitslosigkeit und Ungleichheit sind herkunfts- und geschlechtsabhängig. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 42 Prozent, wobei vor allem schwarze Frauen und Jugendliche betroffen sind.

Wegen des ausgeprägten Wassermangels konnten nur 2990 von 4190 Haus- und Gemeinschaftsgärten bewirtschaftet werden. Die Zahl der Gärtnerinnen und Gärtner und der kleinbäuerlichen Betriebe, welche agrarökologische und klimaangepasste Methoden anwenden, hat sich aber von 4100 auf 7400 Personen (4580 Frauen und 2820 Männer) stark erhöht. Inzwischen gibt es knapp 90 Saatgutgruppen, die gemeinsam selbst angebautes Saatgut für die nächste Aussaat zurücklegen.

Bei der Verteidigung von Land-, Weide- und Wohnrechten wurden insgesamt 120 Gerichtsfälle von vier Partnern begleitet. Davon gingen 24 Fälle zugunsten der betroffenen Bevölkerung aus.

Antikorruptionsarbeit

Antikorruptionsarbeit bei Fastenopfer

Die Fachverantwortung für Compliance/Safeguarding hat zum Ziel, Machtmissbrauch in jeder Form zu verhindern. Dies ist besonders bei Projektfinanzierungen wichtig, soll aber auch innerhalb des gesamten Fastenopfers wirken. Die Stelle erleichtert die Meldung von Fällen und auch deren Bearbeitung. Die Fachverantwortliche Compliance/Safeguarding unterstützt und berät Projektverantwortliche bei Fragen und Fällen im Zusammenhang mit Finanzberichten, Compliance mit Reglementen und Richtlinien, Korruption, sowie sexuellen Übergriffen, Diskriminierung und unethischem Verhalten in den Vergabeprojekten. Ausserdem erstattet sie regelmässig Bericht an die Geschäftsleitung.

Im Jahr 2019 wurde das Thema der Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und Belästigung (Safeguarding oder PSEAH -Prevention of Sexual Exploitation, Abuse and Harassment) aufgrund der Aktualität des Themas und der zunehmenden Sensibilisierung von Organisationen, Spender/innen und institutionellen Geldgebern in die Compliance-Stelle integriert.

Die seit 2015 bestehenden Antikorruptionsrichtlinien wurden in der zweiten Jahreshälfte überarbeitet und erweitert. Dabei wurden sie zu Richtlinien zur Prävention und Bekämpfung von Machtmissbrauch. Im Dezember 2019 wurden sie von der Geschäftsleitung genehmigt und sind seit Januar 2020 Bestandteil aller Verträge für Vergabeprojekte und alle Mitarbeiter/innen von Fastenopfer verpflichten sich schriftlich zu deren Einhaltung.

Mit den Programmverantwortlichen und der Abteilungsleitung/Bereichsleitung im Bereich Internationale Zusammenarbeit werden die Fälle und Massnahmen laufend besprochen. Bei den Massnahmen handelt es sich z.B. um ausserordentliche Kontrollen, die Aberkennung unzulässiger Ausgaben, die Forderung nach institutionellen Veränderungen, die Einstellung der Projektzahlungen oder die Forderung nach Rückzahlungen.

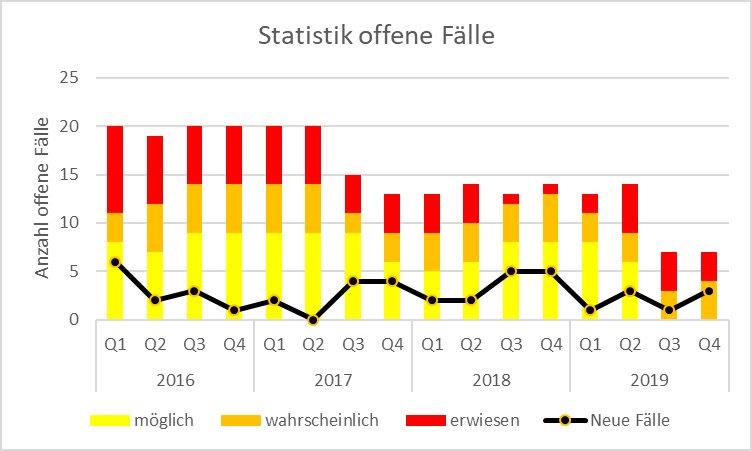

Die Anzahl offener Fälle ist 2019 gesunken. Die Anzahl neuer Fälle variierte zwischen 1 bis 3 pro Quartal. In den Landesprogrammen waren am 31.12.2019 noch 7 Fälle offen.

Die Fälle, die in den einzelnen Quartalen der Jahre 2016 bis 2019 neu dazu kamen, sind in der Statistik schwarz aufgeführt.

Die Fälle, die in den einzelnen Quartalen der Jahre 2016 bis 2019 neu dazu kamen, sind in der Statistik schwarz aufgeführt.

Seit der Einführung der Compliance-Stelle vor 5½ Jahren (01.07.2014) konnten 68 Fälle abgeschlossenen werden (davon 15 in 2019). In 49 Prozent (33) der gemeldeten Fälle gab es mit grösster Wahrscheinlichkeit keinen Missbrauch (Kategorien grün + gelb), während es in 51 Prozent (35) der Fälle höchstwahrscheinlich oder sicher zu Betrug oder Missbrauch gekommen ist (Kategorien: orange + rot). Die historische Statistik ist stabil und zeigt im letzten Jahr, dass in etwa der Hälfte der gemeldeten Fälle eine «echte» Veruntreuung, Korruption oder einen Missbrauch der finanziellen Mittel zu vermuten ist. Bei der anderen Hälfte sind die meisten Fälle im Bereich schlechte Buchführung, Absprache und Dokumentation zu verordnen und stellen vermutlich keinen Missbrauch dar.

Nur ca. ein Drittel der Fälle wird abschliessend geklärt (rot und grün). Dabei muss beachtet werden, dass «geklärt» beim Abschluss nicht immer bedeutet, dass die Deliktsumme zurückerstattet wurde. Bei unverhältnismässig finanziellem oder personellem Aufwand von Fastenopfer und sehr geringen Erfolgsaussichten, werden die Fälle trotz offener Deliktsummen abgeschlossen. Sie können bei Bedarf jedoch wiedereröffnet werden, falls sich plötzlich eine Entwicklung abzeichnet. Im Jahr 2019 wurden 8 neue Fälle gemeldet, 15 Fälle wurden abgeschlossen.

Die obenstehende Grafik gibt eine Übersicht über den Verlauf der gemeldeten Fälle der letzten 5 ½ Jahre.

Die obenstehende Grafik gibt eine Übersicht über den Verlauf der gemeldeten Fälle der letzten 5 ½ Jahre.

Sexuelle Übergriffe

Es wurden vier Fälle von sexuellen Übergriffen gemeldet: In zwei Fällen waren Partnerorganisationen, aber keine Projekte von Fastenopfer betroffen. Diese Organisationen ergriffen selber Massnahmen und informierten die Fachverantwortliche Compliance/Safeguarding darüber. Ein Fall steht in enger Verbindung mit einem Korruptionsfall und ist noch offen. Im letzten Fall konnten trotz Bemühungen keine klaren Informationen gewonnen werden und es wurde keine Meldung gemacht.

Das Thema sexuelle Übergriffe wird im Jahr 2020 vertieft, mit dem Ziel, niederschwellige und angepasste Meldemöglichkeiten zu schaffen.

Der Zugang zur Meldestelle wurde 2019 verbessert. Auf der Webseite www.fastenopfer.ch (alle drei Sprachversionen) ist die Meldestelle in 5 Sprachen unter «Kontakt» beschrieben und zugänglich.

Jahresrückblick 2019

Auch die Ökumenische Kampagne «Gemeinsam für starke Frauen –gemeinsam für eine bessere Welt» stand im Zeichen unseres Mehrjahresmottos «Werde Teil des Wandels». Sie hat 50 Akteurinnen des Wandels ein Gesicht gegeben und aufgezeigt, was Frauen die mit Fastenopfer und Brot für alle zusammenarbeiten, alles bewirken und welchen Mut sie dabei aufbringen. Diese Botschaft haben wir mit dem 50 Jahr Jubiläum der Ökumenischen Fastenkampagne verbunden welches wir in Bern und Luzern mit öffentlichen Anlässen gefeiert haben. Eine Kampagne die seit fünf Jahrzehnten aufrüttelt, bewegt, solidarisch wirkt und zugleich einen wichtigen Teil kirchlichen Lebens und Handelns darstellt unter dem Motto «Die Kirche lebt von den Epochen, in denen sie gegen den Strom zu schwimmen wagte». Mit der ökumenischen Kampagne werden jedes Jahr über 2 Millionen Menschen in der Schweiz erreicht.

2019 wurde der weltweite Einsatz gegen den Klimawandel durch das Engagement von Millionen Schülerinnen und Schülern gestärkt und hat dieses für die Menschheit existenzielle Thema in die Wohnzimmer quer durch alle Altersgruppen und Schichten getragen. Zeitgleich haben Fastenopfer und Brot für alle die «Klimagespräche Schweiz» deutlich ausgebaut und stossen damit landesweit auf ein positives Echo. Damit leisten wir einen konkreten Beitrag Menschen dabei zu helfen ihren Lebensstil klimaneutral auszurichten. Wir freuen uns dabei mit dem Bafu sowie Gemeinden, Kantonen und Kirchen zu kooperieren. Ausdruck unseres Einsatzes für Klimagerechtigkeit ist auch die Wahl eines Mitarbeiters zum Ko-Präsidenten der Schweizer Klimaallianz.

Gleichzeitig stellen wir fest, dass das Wissen um die Entwicklungszusammenarbeit und unsere Arbeit gestärkt werden muss. Ein guter Anlass war dafür auch die Vernehmlassung des Bundes zur neuen Botschaft über die Entwicklungszusammenarbeit. Zusammen mit «Alliance Sud» deren Präsidentschaft Fastenopfer im Dezember übernommen hat, haben wir uns mit Öffentlichkeitsarbeit, Mobilisierung und Anwaltschaftsarbeit eingebracht. Dazu gehörten unsere Forderungen nach einem klaren Armutsbekämpfungsfokus, 0,7% des Bruttosozialprodukts für Entwicklungshilfe und eine Klimafinanzierung die nicht auf Kosten der Armen geht.

Auszeichnung für bäuerliches Saatgut

Die philippinische Organisation Agro-Eco hat den ersten internationalen Award für Agrarökologie gewonnen. Das internationale Expertengremium des World Future Council hat die Arbeit dieser Fastenopfer-Partnerorganisation als eines von insgesamt 15 besonders vielversprechenden Projekten aus Lateinamerika, Afrika und Asien ausgezeichnet. Fastenopfer unterstützt die Organisation seit ihrer Gründung. Geonathan Barro, Geschäftsführer von Agro-Eco Philppines, sagt dazu: «Diese Auszeichnung widmen wir den Bäuerinnen und Bauern, welche die Basis von Agro-Eco bilden. Sie haben trotz widriger politischer und ökonomischer Umstände ihre Zeit, ihr Wissen und nicht zuletzt ihr Saatgut mit den anderen Bäuerinnen und Bauern geteilt.»

Swiss Overshoot Day

Das Datum markiert den Tag, an dem die Schweizerinnen und Schweizer bereits so viel von der Natur verbraucht haben, wie ihnen fürs ganze Jahr 2019 zur Verfügung stünde. Ab dem 8. Mai leben die Menschen in der Schweiz somit auf Pump und auf Kosten der kommenden Generationen. Die Schweizer Bevölkerung hinterlässt einen grossen ökologischen Fussabdruck: Sie fliegt im Schnitt dreimal so viel wie EU-Bürger/innen, fährt die schwersten Autos von ganz Europa und gehört zu den weltweit grössten Abfallproduzenten und -produzentinnen. Durchschnittlich produzieren wir pro Person und Tag so viel CO2, wie 600 mit Klimagas gefüllte 35-Liter-Abfallsäcke fassen. In einer nachhaltigen und grünen Gesellschaft beträgt unser Budget aber nur 30 Säcke pro Kopf und Tag – also 20-mal weniger, als wir gegenwärtig an CO2-Emissionen verursachen.

Solidarität zahlt sich aus

Der renommierte Mikrofinanzexperte Phil Mader von der Universität Sussex untersuchte die Wirkung der von Fastenopfer initiierten Solidaritätsgruppen in Madagaskar und Senegal. Zusammen mit lokalen Teams wurden pro Land jeweils 200 Mitglieder und 50 Nichtmitglieder befragt, insgesamt 500 Personen. Zudem führten Phil Mader und sein Team Diskussionen mit Fokusgruppen, Solidaritätsgruppen und mit Mitarbeitenden von Partnerorganisationen durch. Die Studie bestätigt, dass mit dem seit 20 Jahren genutzten Ansatz die ärmsten Bevölkerungsgruppen erreicht werden. Die Mitglieder sehen die grösste Wirkung in der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage sowie eine klare Verbesserung des sozialen Zusammenhalts.

Staudamm in Kolumbien nicht gesetzeskonform

In Kolumbien hat unsere Partnerorganisation Tierra Digna gegen die nationale Behörde für Umweltgenehmigungen und das Umweltministerium Klage eingereicht. Tierra Digna hat bereits 2014, vor dem Bau des Megaprojekts, darauf gedrängt, die Bauarbeiten des Wasserprojekts einzustellen. Heute, fünf Jahre später, die traurige Bestätigung der grossen Befürchtungen: Das Wasserkraftprojekt El Quimbo, das 8000 Hektar Land auf dem Gebiet von sechs Gemeinden umfasst, hat mehr als 300 Familien vertrieben, über 2000 Hektar Anbaufläche überflutet und die Flora und Fauna der Region irreparabel beeinträchtigt. Trotz starken Widerstands aus der Zivilgesellschaft hatte die kolumbianische Regierung das Projekt genehmigt. Tierra Digna hat nun deshalb gegen die Nationale Behörde für Umweltgenehmigungen und das Umweltministerium Klage eingereicht. In der Anhörung bestätigte das Gericht die von Tierra Digna gemeldeten Unregelmässigkeiten und negativen Auswirkungen des Projekts. Der Prozess im Fall von El Quimbo wird bedeutsam sein für weitere ähnliche Prozesse – und für viele weitere Fastenopfer-Projekte in Kolumbien.

Kirchenglocken fürs Klima

Für ein Klima des Wandels und damit für eine griffige und gerechte Klimapolitik gingen in der Schweiz am 28. September rund 100‘000 Menschen auf die Strasse. Die der Klima-Allianz angeschlossenen Organisationen, zu der auch Fastenopfer gehört, fordern eine konsequente und griffige Klimapolitik mit einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas – auch bei Investitionen des Schweizer Finanzplatzes. Demonstriert wurde zudem für eine «Klimagerechtigkeit», die allen Menschen weltweit ein würdiges Leben garantieren soll. Um die Dringlichkeit des Klimaschutzes akustisch zu betonen, läuteten um 14.30 Uhr schweizweit die Glocken von zahlreichen Kirchen. An mehreren Turmuhren wurde die Uhrzeit bei fünf vor zwölf angehalten. Insgesamt beteiligen sich über 150 Kirchgemeinden an der Aktion. Die Klima-Demo in Bern bildete den Schweizer Schlusspunkt der «Global Week for Future», in welcher weltweit Aktionen und Demonstrationen stattgefunden hatten.

Kleines Projekt – grosse Wirkung

In der Sahelzone müssen sich die Menschen den harschen Bedingungen anpassen: Die trockene Savanne eignet sich als saisonale Viehweide, und nahe der Wasserstellen kann auch kleinbäuerliche Landwirtschaft betrieben werden. Doch die beiden Tätigkeiten konkurrenzieren sich, und Konflikte zwischen den beiden Gruppen sind häufig. Die Partnerorganisation A2N mit Sitz in Dori liess sich jedoch nicht entmutigen. Sie brachte die Menschen an einen Tisch. Mit viel Geduld und Hartnäckigkeit arbeitete sie mit den Beteiligten partizipativ Landnutzungszonen aus. Um das Problem langfristig zu lösen, braucht es allerdings grössere Investitionen. Deshalb unterstützte Fastenopfer A2N darin, internationale Geldgeber und auch Regierungsvertreter an einen runden Tisch einzuladen, um ihnen die Zone mit ihrem Investitionspotenzial vorzustellen. Die Begeisterung war enorm, und es wurde Unterstützung im Wert von einer Million Franken gesprochen.

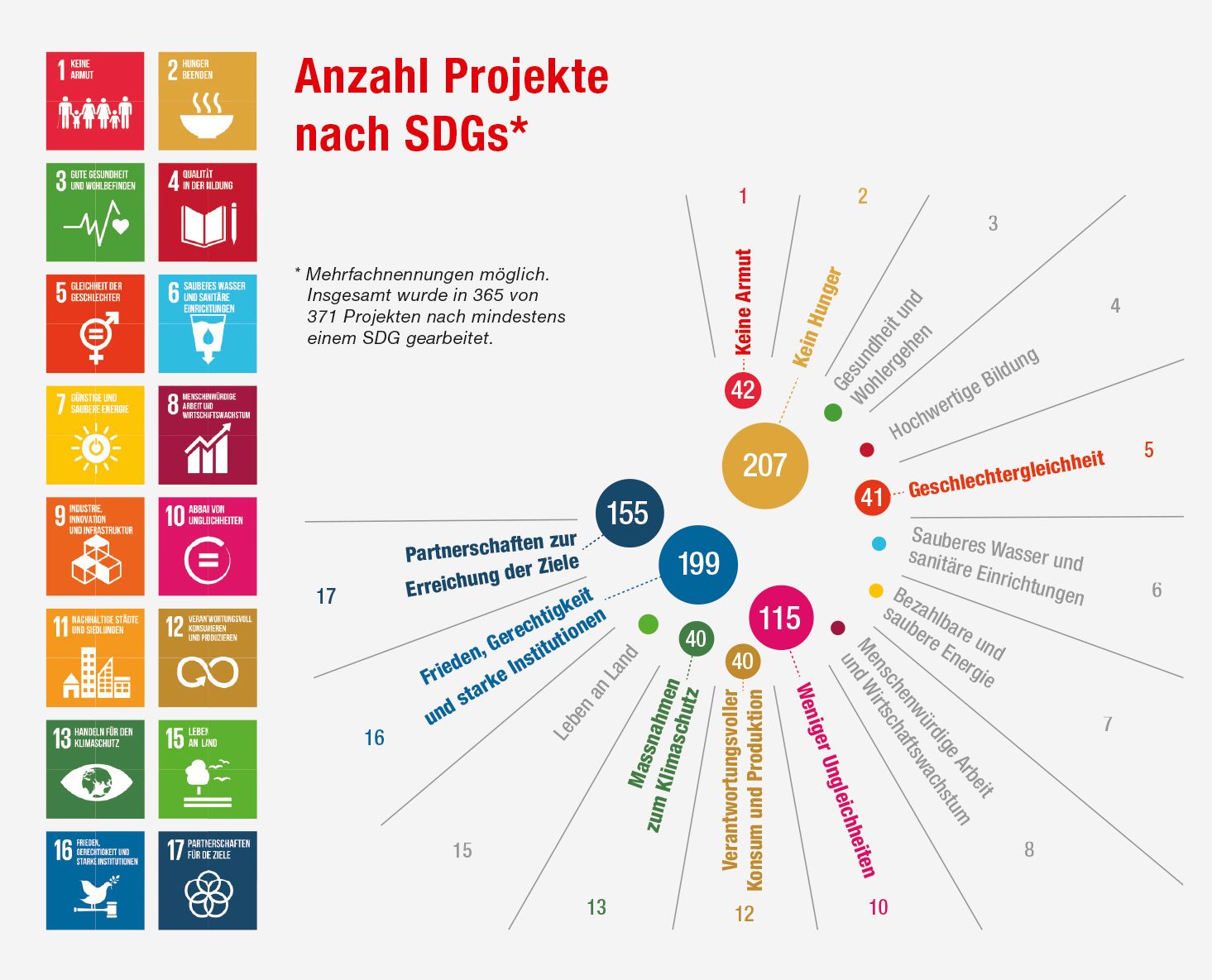

Anzahl Projekte nach SDGs

Bereits 2015 verabschiedete die Staatengemeinschaft die Agenda 2030. Kernbestandteil sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, genannt «Sustainable Development Goals» (SDGs), und deren 169 Unterziele. Mit ihnen soll menschliches Wohlergehen gefördert und der Schutz der Umwelt vorangetrieben werden.

Bei der Anwendung der SDGs unterscheidet Fastenopfer zwischen einer Transformation im Norden und einer Transformation im Süden. Im Norden geht es dabei um eine Veränderung von Konsum, Mobilität und politischem Verhalten, denn damit können wir Klima sowie faire Handelsbedingungen positiv beeinflussen – und damit auch die Lebenschancen der Menschen. Mit der Transformation im Süden wird das Erreichen würdiger Lebensbedingungen für arme, ausgeschlossene und benachteiligte Menschen verfolgt. Mithilfe der Partnernetzwerke werden die lokalen Gemeinschaften und Organisationen gestärkt und die Menschen dabei unterstützt, ihre Rechte einzufordern (Human Rights Based Approach, HRBA).

Mit der Transformation der globalen Rahmenbedingungen schliesslich soll erreicht werden, dass Menschenrechtsverletzungen durch transnationale Konzerne nicht einfach hingenommen werden. Das kann Konsequenzen für die Gesetzgebung in der Schweiz und in Europa haben. Nachhaltige Wirtschaftsmodelle sollen gestärkt und internationale Austauschbeziehungen ethisch vertretbar gestaltet werden.

Vier Projektbeispiele zu den am häufigsten gesetzten Ziele für eine nachhaltige Entwicklung.

Die Diözese Idiofa liegt im Zentrum der Demokratischen Republik Kongo. Dort haben sich verschiedene Frauen- und Bauerngruppen zusammengeschlossen. Zusammen haben sie ein Entwicklungszentrum, das Centre de Développement Rural (CDR), gegründet. CDR bildet Animatoren und Animatorinnen aus, die anschliessend mit Basisorganisationen in den Dörfern zusammenarbeiten. Sie regen die Bevölkerung an, durch gemeinsame Aktionen ihre Lebensgrundlagen aus eigener Kraft zu verbessern. Im Vordergrund der Aktivitäten stehen Gemeinschaftsfelder. Auf diese Weise bauen die Familien Reserven von Saatgut und Nahrungsmitteln auf. Weitere Schwerpunkte der Arbeit sind die Optimierung des Saatguts und die Aufwertung der Kleintierhaltung sowie der Fischzucht. Gemeinschaftliche Sparkassen entlasten die beteiligten Familien in Fällen von Krankheit, sozialen Problemen oder helfen bei der Einschulung der Kinder.

Die Arbeit der Organisation Asociacion Maya para el Buen Vivir Komon Ajq’ijab’ gründet auf den Werten der Mayakultur. In den traditionellen Maya-Gesellschaften sind die Ajq’ijab‘ Autoritätspersonen, die das gesellschaftliche Leben in all seinen kulturellen und spirituellen Aspekten leiten und orientieren. In Workshops lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Rechte kennen. Sie erfahren, wo und wie sie diese einfordern können. Ziel ist, selber eine stärkere Basis in den Gemeinschaften zu schaffen, die die Handlungsmöglichkeiten im Einsatz gegen grossflächige Monokulturen kennt, beispielsweise gegen Palmölplantagen, welche ihre Lebensgrundlagen bedrohen. Die Selbstorganisation in den Gemeinschaften unter Anleitung der oder des jeweiligen Ajq’ijab’ zeigt den Mitgliedern neue Handlungsmöglichkeiten auf, die sie bis anhin nicht einbezogen haben. Sie lernen die geltenden Gesetze kennen und erfahren, wo sie deren Einhaltung einfordern können.

Ein gerechter und umfassender Zugang zu Saatgut ist die Grundvoraussetzung für die kleinbäuerliche Nahrungsmittelproduktion. Das philippinische Netzwerk SEARICE setzt sich dafür ein, dass Saatgut wieder weltweit zu einem Gemeingut wird. Dazu lobbyiert die Organisation verschiedene Kommissionen der Welternährungsorganisation FAO und der ASEAN-Staaten sowie die Regierungen verschiedener Länder innerhalb Asiens und international. SEARICE arbeitet eng zusammen mit bäuerlichen und indigenen Organisationen aus fünf bis sechs südostasiatischen Ländern, darunter die Philippinen, Laos, Kambodscha und Vietnam.

In Nepal leiden über zwei Millionen Frauen an einem Gebärmuttervorfall. Grund für dieses Leiden ist in erster Linie die Benachteiligung der Frau in der nepalesischen Gesellschaft. Hier liegt der Ausgangspunkt für das WRRP (Women‘s Reproductive Rights Program). In der Basisarbeit werden Frauen und Männer über die Ursachen und Konsequenzen des Gebärmuttervorfalls informiert. Um erfolgreiche Präventionsarbeit zu leisten, muss auch die junge Generation erfahren, wie der Uterusvorfall vermieden werden kann. «Zusammen mit den Mitarbeitenden der lokalen NGO lernen» ist für das WRRP eine wichtige Strategie zum Aufbau lokalen Wissens rund um die Gesundheit von Frauen. Das gemeinsame Lernen ist die Basis für die politische Arbeit auf Gemeinde-, Provinz- und nationaler Ebene. Auch international pflegt das Projekt Kontakte mit gleichgesinnten Organisationen.

Aus dem Leben von Nombasa Mfenge

Geschichte der Familienkooperative

Exisekweni, Südafrika

Nombasa Mfenge und ihr Ehemann Mfanelo lebten mit ihren vier Kindern in Kapstadt. Als die zwei älteren Söhne nach ihrem Schulabschluss keine Arbeit finden konnten und das Ehepaar nicht über die finanziellen Mittel verfügte, um eine weiterführende Ausbildung zu finanzieren, überredete Nombasa ihre Familie, zurück aufs Land zu ziehen.

Irgendwo im Ostkap, der ärmsten Region Südafrikas, hatte der Schwiegervater ihnen ein Stück Land hinterlassen – und dahin ging die Familie zurück. «Hier auf dem Land haben wir die Möglichkeit, etwas anzupflanzen, uns selbst zu versorgen. Die Jungen können mithelfen und sind beschäftigt.» So begründet Nombasa Mfenge den Umzug. Gemeinsam haben sie eine Familienkooperative gegründet und sie eintragen lassen – damit sichern sie ihren Landbesitz auf dem Grundbuchamt. Ihr Mann hat den Garten vorbereitet. «Mit dem Spaten kann ich nicht umgehen», erzählt Nombasa lächelnd. «Und mein Mann hat das auch so schön gemacht!»

Nombasa Mfenge ist Mitglied im Bäuerinnennetzwerk RuralWomen Assembly, und das hat gute Gründe:

Doch die Gemeinschaft verfolgt auch ganz praktische Initiativen. So unterstützen sich die Frauen des Netzwerks gegenseitig, tauschen Saatgut und sind mittlerweile in neun Ländern des südlichen Afrikas tätig.

Im Garten der Familie wächst ausschliesslich Gemüse aus selbst gezüchtetem Saatgut: Kürbisse, Tomaten, deren Saatgut die Mfenges den alten Tomaten im Garten entnommen haben, Kohl, aber auch Melonen und Karotten. Sie probieren aus, was gut wächst, variieren, und die Überschüsse werden verkauft. In der letzten Saison war das beispielsweise eine Lastwagenladung Melonen, die ihnen von einem Händler abgekauft wurde.

Nombasa Mfenge hat mit ihrer Familie einen Weg eingeschlagen, der abseits der grossen Städte liegt, in einem Landstrich Südafrikas, in dem die Armut überwiegt. Doch dadurch, dass sie ihr eigenes Saatgut züchtet, das auf das sich verändernde Klima und die damit einhergehenden Schwierigkeiten abgestimmt ist, hat die Familie für sich eine Zukunft geschaffen.

«Ich bin Mitglied von Rural Women Assembly, weil ich sehe, dass wir Frauen gemeinsam für unsere Rechte kämpfen können, damit wir Zugang zu Land bekommen. Wir halten zueinander, helfen einander. Wir unterhalten gemeinsame Saatgutbanken, züchten eigenes Saatgut, weil das unsere Lebensumstände verbessert. Wir stehen ein für unsere Rechte und setzen alles daran, dass die Armut verschwindet.»

Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert

Die Stiftung Fastenopfer hat zum Zweck,

- Projekte und Programme zugunsten wirtschaftlich und sozial benachteiligter Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika zu unterstützen. Ziel ist es, ihre Eigeninitiative zu stärken und zu unterstützen. Dies erfolgt in der Zusammenarbeit mit Organisationen und Gruppierungen der Zivilgesellschaft, Kirchen und Nicht- regierungsorganisationen.

- zur entwicklungspolitischen Meinungs- und Entscheidungsbildung beizutragen, um die Ursachen von Armut und die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen zu beeinflussen sowie Alternativen aufzuzeigen;

- durch Information und Bewusstseinsbildung in ökumenischer Zusammenarbeit die weltweite Solidarität der Schweizer Bevölkerung zu fördern;

- in Kooperation mit kirchlichen Organisationen und Verbänden überregionale pastorale Aufgaben und Projekte zu unterstützen;

- durch Anregungen und Bildungsunterlagen einen Beitrag zur Gestaltung der Fastenzeit zu leisten.

Impressum

Herausgeber: Fastenopfer Luzern

Redaktion: Colette Kalt

Illustrationen: Skiss, GmbH, Emmenbrücke

Titelbild: Patricio Frei

Bilder: Reto Steffen, Jesús Abdad Colorado López, Benno Steffen

Onlinegestaltung: Reto Steffen